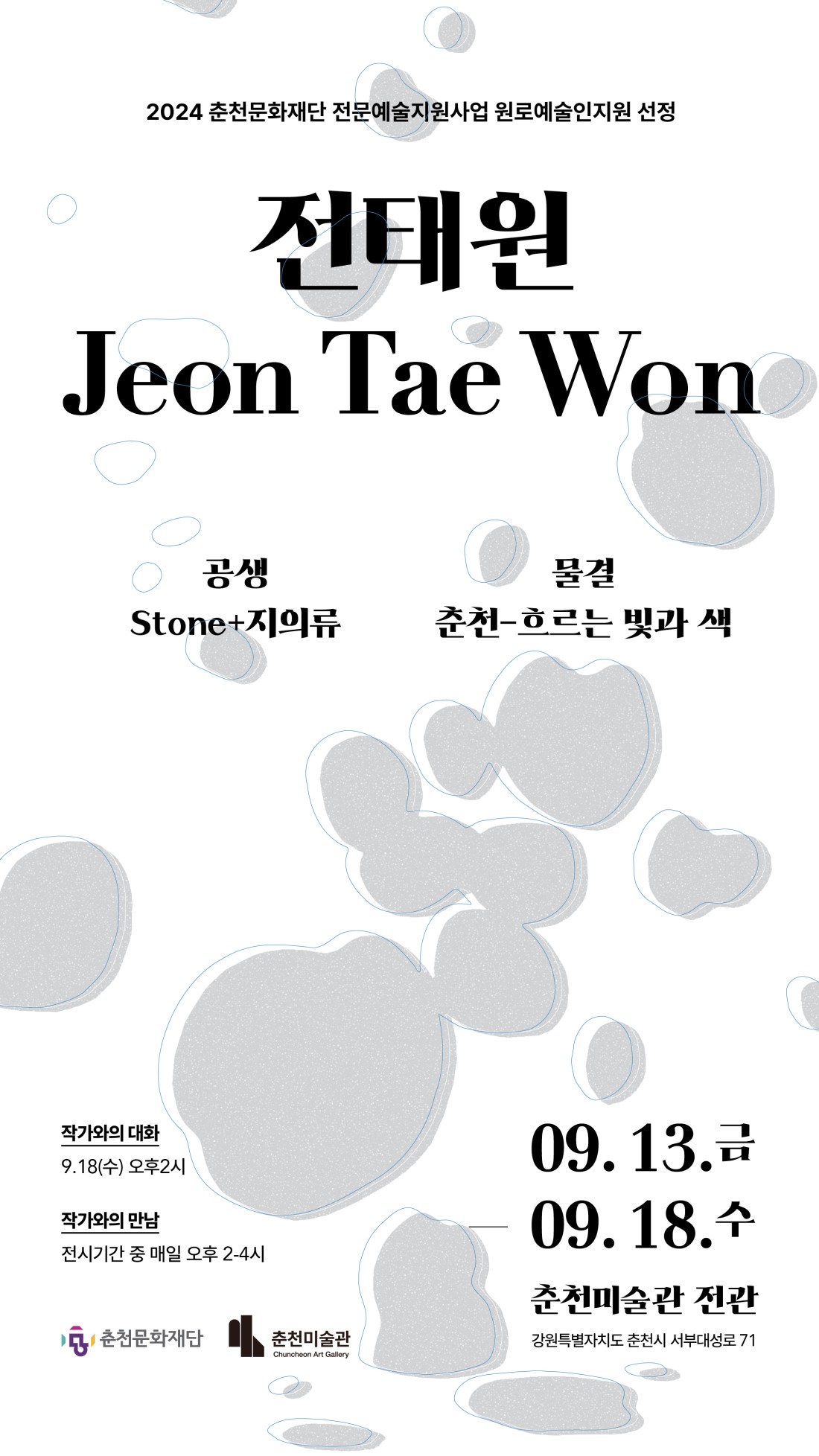

개인전

익명적 텍스트들의 물성과 초(超)물성

이 땅에 종이작가들이 무수히 많지만, 전태원의 작업은 친숙하면서도 대단히 유니크한 데가 있다. 일찍부터 어떤 텍스트들이 인쇄된 종이들을 과립 상태로 잘게 세절 분해시켜, 화면에서 전혀 예상 밖의 컨텍스트와 형상으로 재탄생시킨다는 점에서이다. 초현실주의의 맥락에서 보면 실제 사물이 예술적 컨텍스트로 진입하는 경우 오브제라 부른다. 추상적인 예술적 맥락이 실제 사물의 기능과 인덱스를 변질시킨다는 점에서 구분상 굳이 불어로 부르고 있다. 그의 종이 자체가 기능이나 표지(標識)를 달리한다는 점에서는 오브제가 맞다.

그러나 작가의 경우 그 변화의 폭이 상당히 커서 오브제라는 개념으로 포섭될 수 있는지는 단정지어 말하기 힘들 것 같다. 방법적으로는 분명히 종이 작업인데, 한지의 물성적 탐구와는 결이 다르다. 그의 종이는 이미 한번 문서나 도서로 ‘용도가 종료된’ (secondhand) 종이, 즉 오브제인 것이다. 아동미술에서 신문지를 물에 풀어 조형적으로 활용하는 방법을 생각하면 되겠다. 하지만 단순한 폐지 활용 차원과 작가의 ‘텍스트 이후’라는 모티브 사이에는 커다란 의미론적 차이가 있다. 중요한 것은 오브제이기도 하고 오브제를 초월한 초(超)오브제이기도 하다는 점이다. 작가의 종이 시대의 전기와 후기를 상징하는 양식적 특징이기도 하다.

전기에는 어떤 서류 같은 지면들을 파쇄시켜 나온 그래뉼들에 어느 정도 글자가 보이는 상태로 많이 사역되었다. 그렇게 만들어진 문자 알갱이들이 모자이크처럼 합성되어 아주 사실적인 인물 이미지로 표현된다. 물론 페인팅이 없는 것은 아니지만 과립화된 종이 알갱이들이 주를 이루며, 무언가 의미의 해체와 재구성이라는 담론의 양상을 띠게 된다. 이웃들의 초상이라지만 그것들이 보통의 안료로만 그려진 것들과는 많이 다른 서사의 문맥을 띠게 된다. 모델링의 완성도가 높은 상태이면서도, 언젠가는 흔적도 없이 사라질 덧없는 존재, 즉 실존을 내포하는 문맥도 감지된다.

한편 후기에는 물결과 돌 입체 이미지의 양식으로 정리될 수 있다. 이 단계에서는 종이 오브제의 과립들이 더 잘게 분쇄되고, 다시 반죽되어 사역된다. 그렇다고 글자가 완전히 소멸된 것은 아니다. 그나마 모자이크를 이루던 글자 알갱이들이 이제는 완전히 의미와 기능이 소거당해 색 기능으로 환원되는 듯한 양상이다. 무채색조 재현성을 강하게 띠지만, 근작으로 오면서 색조가 더 짙어지고 있다. 주로 반입체(물결 연작) 내지는 입체(돌)로 구성되고 있는 것이다.

2018년 이상원미술관 초대전에서부터 선보인 입체작품들에서 작가의 심미적 감각이 번득이고 있다. 잘게 세절된 글자 알갱이들의 반죽을 통해 돌이나 석상 같은 입체 성형을 한 것이다. 돌 자체의 질감은 말할 것도 없고, 오랜 세월의 흔적인 지의류나 선태류들이 덮고 있는 모습까지도 리얼하게 구현된다. 태고로부터 시작된 영겁의 시간성이나 성불의 염원과 혼이 담긴 석상들의 시간성에 작가의 글자 알갱이들은 어떤 의미론적 연관성을 가질까. 가끔은 작가의 작품들을 대할 때 영상 속에서 어떤 이미지가 점으로 해체되다가 완전히 허공 속에서 사라지는 그런 그래픽 같은 것들이 연상된다. 우리의 문명이란 것도 자연으로 흡수 매몰될 운명이라는 인식을 피력하고 있는 것은 아닐까. 아니면 시작도 끝도 알 수 없는 우주의 나이 앞에서 그저 한 줌의 흙에 불과하다는 세계관의 표현일까. 그의 바위 작품들 앞에서 우리의 상상과 사유는 끝없이 이어지고 있다.

이 재 언 (미술평론가)